本記事のリンクには広告が含まれています。

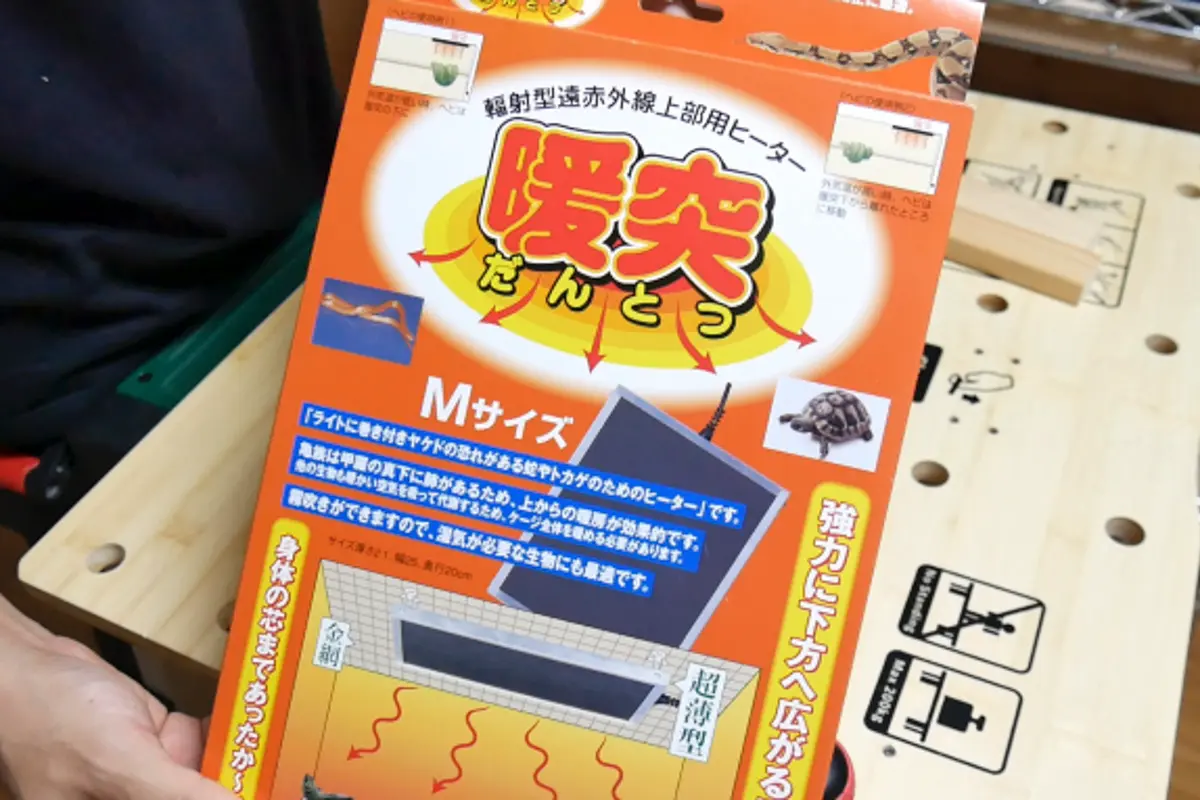

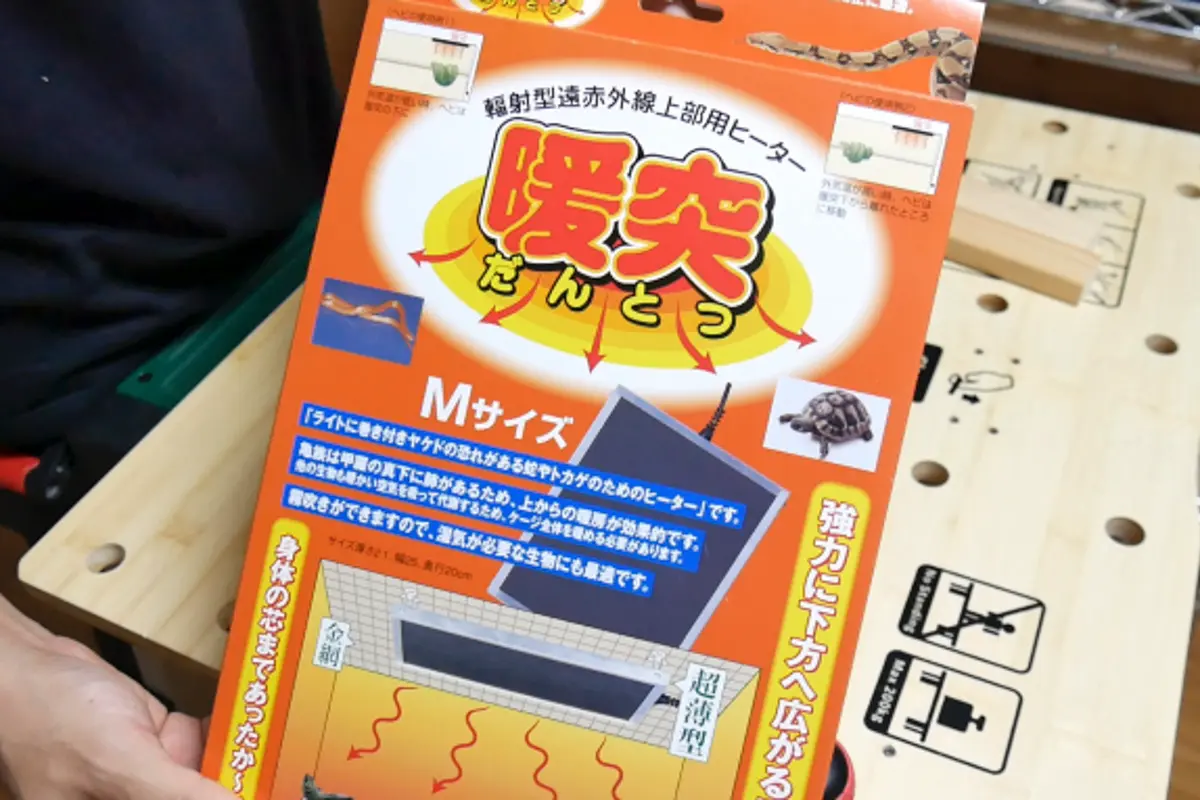

暖突(だんとつ) | 選び方・取り付け方・使い方やメリット・デメリットを徹底レビュー

爬虫類の保温器具のなかで使用している飼育者がとても多い「暖突(だんとつ)」。

我が家でも長年愛用していますが、実はいらないんじゃないの?という声もよく聞きます。

きなこさん

きなこさんどうなの!?

そこでこの記事では、爬虫類の保温器具「暖突(だんとつ)」について詳しく解説します。

暖突(だんとつ)はいる?いらない?

暖突(だんとつ)は爬虫類の飼育ケージ内を暖めることができるヒーター型の保温器具です。

結論からいうと、飼育する生体と使用環境によってはとても有効な保温器具だと思います。

フトアゴヒゲトカゲなどのように真冬でも飼育ケージ内を保温する必要がある場合、保温球と併用することでとても役に立ちます。

ただ保温力の面で考えると暖突(だんとつ)だけでは不十分なため、あくまで保温球と併用して補助役としての使用がおすすめです。

暖突(だんとつ)の選び方

暖突(だんとつ)はサイズのバリエーションが多いため、飼育ケージのサイズにあわせて選ぶことができます。

サイズの選び方は下記表の「適応するケージサイズ」を参考にしてください。

| 暖突S | 暖突M | 暖突ロング | 暖突L | 暖突特大 | |

|---|---|---|---|---|---|

| サイズ | 19.1×14.1×2.1cm | 25.4×20.4×2.1cm | 40.0×14.1×2.1cm | 40.0×25.0×2.1cm | 40.0×60.5×2.1cm |

| 消費電力 | 13W | 32W | 32W | 57W | 280W±10% |

| 適応する ケージサイズ | 450mm幅 | 600mm幅 | 600mm幅 | 600〜900mm幅 | 大型ケージ |

| 参考価格 | 4,618円 | 5,218円 | 7,975円 | 7,529円 | 26,490円 |

| 商品リンク | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる |

暖突(だんとつ)の取り付け方

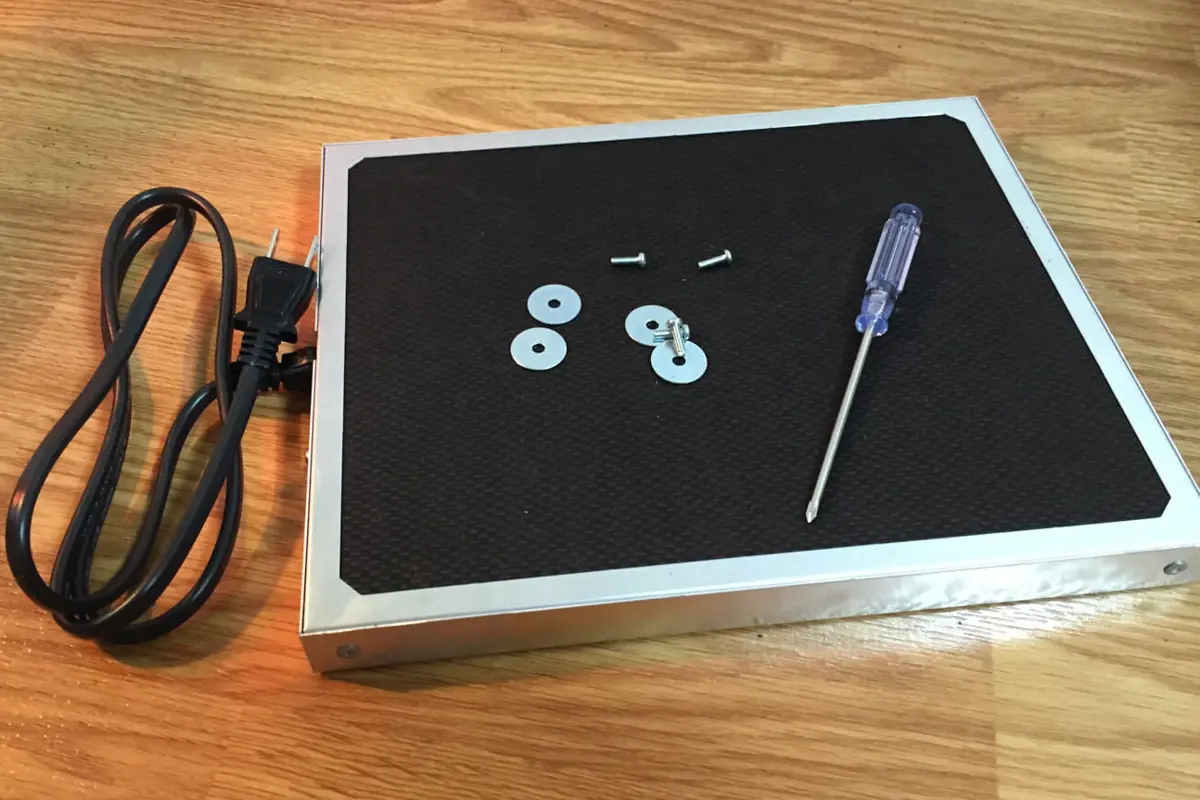

専用ビスで取り付ける

暖突(だんとつ)には専用のビス・ワッシャー・ドライバーが付属されています。

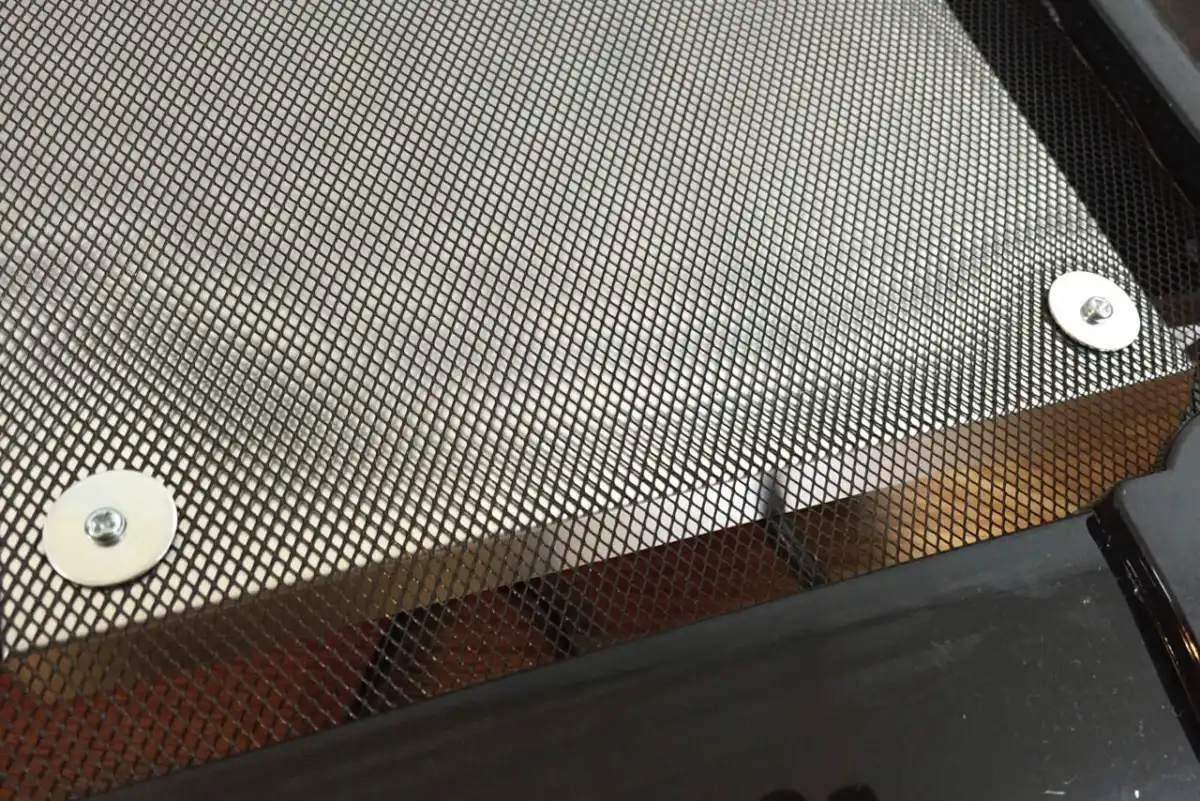

本体のビス穴を使用することで、飼育ケージ上部のメッシュや金網に簡単に取り付けることができます。

細かいメッシュに取り付けると小さな穴が空いてしまうのがちょっと残念ですが、市販のガラスケージに設置する場合はこの取り付け方法が一般的です。

S型金具で取り付ける

木製ケージの場合はホームセンターなどで販売しているS型金具で取り付ける方法がおすすめです。

この取り付け方法だと暖突(だんとつ)を差し込むだけなので取り外しもとても簡単です。

またヒーター面を下げることができるため、保温力を若干アップさせることができます。

暖突(だんとつ)の使い方

暖突(だんとつ)の使い方はとてもシンプルで、コンセントに差し込むだけで保温されます。

スイッチもなければ温度調整機能もないため、コンセントを抜かない限りひたすら保温し続けます。

消費電力が少ないとはいえ無駄に保温し続けるのはもったいないので、「タイマーサーモ」などのサーモスタットでの管理をおすすめします。

暖突(だんとつ)の良い点

電気代が安い(消費電力が低い)

スペック表のとおり、保温球に比べて消費電力が低いのでとても経済的です。

我が家では900mm幅のケージに100Wの保温球を使用していますが、暖突Lサイズと比べても43Wの差があります。

省スペース

暖突(だんとつ)はどのサイズも厚み約2cmと薄型のため、省スペースで設置可能です。

飼育ケージの上部に設置すると本当に存在感がないので、レイアウトの邪魔にもなりません。

ウォーキー

ウォーキーそれに比べて保温球の存在感は…。

表面が不織布に覆われているので安全

暖突(だんとつ)の表面は99℃と高温になるのですが、不織布で覆われているため直接触れてもそこまで熱を感じません。

ハテナ

ハテナ不思議

表面が熱々になる保温球に比べると安全性はピカイチです。

保温球のピンチヒッターになる

暖突(だんとつ)と保温球を併用することで、万が一保温球が切れてしまっても最悪の事態は免れることができます。

保温球って、本当になんの予兆もなく突然切れやがります。

以前保温球が切れてしまい数日間気づかなかったことがあるのですが、そのときは暖突(だんとつ)を併用していて本当によかったと思いました(汗)

爬虫類以外にも使用可能

暖突(だんとつ)は爬虫類以外のペットにも使用可能です。

ハリネズミ・ハムスター・インコなどによく使用されているようで、雨でずぶ濡れになったスニーカーもけっこう乾きます。

暖突(だんとつ)の悪い点

見ただけでは保温できているかわからない

暖突(だんとつ)は保温中、うんともすんとも言わず無音で熱を発し続けます。

そのため、故障していても見た目では判断できません。

稼働が増える冬場は定期的にヒーター面に触れて動作確認しておきましょう。

保温力はそれほど高くない

各サイズ(特大以外)のパッケージには、それぞれの保温効果を検証した結果が記載されています。

| 温度 | 温度差 | |

|---|---|---|

| 室温 | 20℃ | |

| 暖突不織布表面温度 | 99.0℃ | +79.0℃ |

| 暖突下10cm | 29.9℃ | +9.9℃ |

| 暖突下20cm | 24.5℃ | +4.5℃ |

| 暖突下30cm | 24.0℃ | +4.0℃ |

暖突下から30cmというと、かなり生体に近い距離です。

一般的によく使用される飼育ケージは高さが45cm以上のものが多いため、もっと保温力は低くなるでしょう。

さらにガラスケージの場合は底冷えもかなり厳しくなるため、検証結果ほどの保温力は得られないかもしれません。

ただ暖突(だんとつ)を設置することで、飼育ケージ上部から温かい空気を逃しにくくする効果があります。

過度な期待はせず、場合によっては保温球やパネルヒーターとの併用したりレイアウトを立体的にするなどの対策を考えましょう。

まとめ

- 電気代が安い(消費電力が低い)

- 省スペース

- 表面が不織布に覆われているので安全

- 保温球のピンチヒッターになる

- 爬虫類以外にも使用可能

- 見ただけでは保温できているかわからない

- 保温力はそれほど高くない

我が家では4台の暖突(だんとつ)を使用中です。

保温力は高いわけではありませんが、保温球のパートナーとしてなくてはならない保温器具となっています。

もちろん暖突なしでも爬虫類は飼育可能ですので、それぞれの飼育環境に合わせて最適な保温器具を設置しましょう。